Archive de septembre, 2010

TOC et boucle de rétroaction, le retour

Suite à mon article L’énigmatique Goldratt – Episode 1 – La TOC, Bernard, mon voisin de blog préféré, a repris, dans un article intitulé La TOC et les boucles de rétroaction, mon argumentation dans le détail pour exposer ses désaccords et soulever quelques amalgames.

Avec un peu de recule, il me semble opportun de revenir sur ces éléments… Cela me permettra de répondre à Bernard et d’éluder les amalgames qu’ils mentionne.

Voici la carte heuristique qui reprend son argumentation et mes réponses en conséquence :

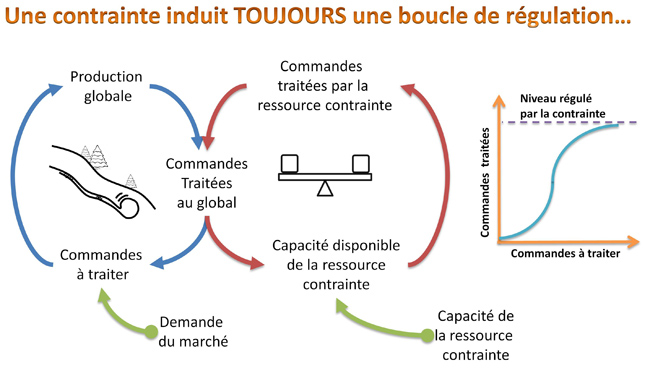

En synthèse, je persiste et signe, la contrainte est bien à l’origine d’une boucle de rétroaction et, de fait, c’est elle qui régule le système.

En revanche, j’entends bien que certaines terminologies utilisées en systémiques sont également utilisées dans l’entreprise, ce qui débouche sur des erreurs d’interprétation dans ma démonstration.

Enfin si l’analogie des réservoirs d’eau semble pertinente tant pour présenter la TOC d’un côté que pour présenter ce qu’est une boucle de rétroaction de l’autre, le mariage des deux rend les choses inintelligibles.

Je vous propose donc de formaliser à nouveau ce système en éludant toutes ces points problématiques :

Dans un premier temps, focalisons-nous sur la boucle de rétroaction positive (boucle de renforcement illustrée par l’effet boule de neige) de gauche. Elle nous indique que quand la capacité de production de l’entreprise est supérieure à la demande du marché :

- Plus il y a de commandes à traiter, plus la production globale est importante,

- Plus la production globale est importante, plus il y a de commandes traitées au global

- Et si le marché est sensible à la qualité de production et de service de l’entreprise, plus il y a de commandes traitées, plus il y a de commandes à traiter.

En parallèle de cette boucle de renforcement se joue une boucle de rétroaction négative :

- Plus il y a de commandes traitées , moins il y a de capacité disponible sur la ressource contrainte (la ressource contrainte étant la première impactée par la variation de la demande)

- Et moins il y a de capacité disponible, moins il y a de commandes traitées par la ressource contrainte

- Et donc moins il y a de commandes traitées (en valeur relative dans un premier temps et en valeur absolue dans un deuxième temps, car la ressource contrainte finit par être utilisée pour traiter des lots qui ne serviront pas pour les commandes en cours)

Cette formalisation nous démontre bien qu’un système est régulé par sa contrainte. Et comme vous pouvez le voir, cette contrainte s’illustre par une boucle de rétroaction négative qui vient réguler une boucle de rétroaction qui à l’origine est positive. Le résultat de ce système forme une courbe en S que vous pouvez également voir sur ma représentation.

Voilà, j’espère avoir rétabli un peu d’intelligibilité dans le fait que la contrainte agit comme boucle de régulation…

Si vous en doutez encore, n’hésitez pas à m’en faire part ! ;-)

L’inhérente simplicité de Goldratt, le retour

Suite à ma suite d’articles sur l’énigmatique Goldratt, Bernard, mon voisin de blog préféré, a repris mon argumentation dans le détail pour exposer ses désaccords et soulever quelques manquements (Simple ou complexe ? (1ère partie), Simple ou complexe ? (2ème partie), Simple ou complexe ? (3ème partie))

Avec un peu de recule, il me semble opportun de revenir sur ces éléments… Même si nos avis divergent sur certains éléments, il est des points sur lesquels je dois faire amande honorable… ;-)

Voici la carte heuristique qui reprend son argumentation et mes réponses en conséquence :

En synthèse, je continue à penser que la façon dont Goldratt exprime ses idées induit un amalgame entre la nature des systèmes (simple, compliqué, complexe). Et personnellement, il me semble important de soulever cet amalgame et lde mettre en exergue certains raccourcis qu’utilise Goldratt pour rendre plus simple sa démonstration.

Bernard à raison de pointer du doigt mon oublie de mentionner que pour Goldratt, tous les systèmes sont prévisibles. C’est effectivement un point sur lequel il y a une divergence de fond avec l’approche systémique qui admet que les systèmes complexes ne soient pas prévisibles.

Ainsi pour Goldratt, tous les systèmes sont prévisibles. Cela nous renvoie aux principes du déterminisme (auxquels je n’adhère pas, vous l’aurez compris ;-P) et à l’idée que le monde est régi par le fonctionnement d’une sorte d’horloge cosmique… Pour ceux qui voudraient creuser la question, je vous invite à lire l’excellent ouvrage « La nature de la nature » qui est le premier tome de « La Méthode » d’Egar Morin.

Sur ce point, Goldratt est cohérent depuis le début. En effet, Goldratt a toujours considéré l’entreprise comme un système déterminé. Pour Goldratt, l’entreprise n’a pas de finalité, mais a bien un but. Dans « The Haystack Syndrome » (le livre à gagner pendant cette quinzaine !) ;-) il insiste bien sur le fait que le terme de « purpose » n’est pas adapté pour l’entreprise, c’est pourquoi il préfère utiliser le terme de but.

De mon coté, comme Edgar Morin, comme Russell L. Ackoff, comme Jacques Mélèse (…etc.) j’aime à penser que l’entreprise n’est pas une machine qui remplirait une fonction pour ses seuls actionnaires, mais qu’elle est un système social (et non pas un système déterminé)avec une finalité propre et composée d’individus avec des finalités propres…

A votre tour, n’hésitez pas à participer au débat ! ;-)

Lecture et cadre de référence

Voici une petite vidéo que je vous avais concocté il y a quelque temps sur l’apport de la lecture dans le développement personnel.

(Merci de votre indulgence, mes vidéos sont un peu laborieuses… Mais il faut bien commencer un jour ! Vivement mes premières séances au club toast-master qui va s’ouvrir sur Lyon…) ;-P

Accompagné d’un article en cadeau bonus… ;-)

Repousser les frontières de notre cadre de référence

Ce petit billet est destiné à vous présenter un peu plus en détail la notion de cadre de référence que je mentionne dans l’introduction de ma vidéo.

Comme je le disais dans ma vidéo, le cadre de référence intègre tout ce que nous sommes, c’est-à-dire notre savoir, notre savoir-faire, notre savoir être et enfin notre savoir savoir.

Le cadre de référence s’appelle ainsi, car c’est l’élément auquel nous nous référons dans chacun de nos gestes, dans chacune de nos paroles.

Prise de conscience de l’existence du cadre de référence

Avoir conscience de ce cadre de référence, c’est être conscient que nous sommes différents des autres, mais c’est également avoir conscience que nous bénéficions chacun d’un filtre de perception différent. Le filtre de perception le plus facile à distinguer est sans doute celui du langage. Par exemple si vous dite le mot sabot à quelqu’un qui travaille dans une fourrière ou à un cavalier, ce même mot n’appellera certainement pas la même imagerie selon votre interlocuteur, idem pour le mot « rally » pour un fan de sport automobile et un jeune homme qui habiterait à Neuilly… Mais au-delà du langage c’est bien toute notre perception des choses qui repose sur notre cadre de référence.

Voici une illustration de deux personnes (un français lambda et un globe-trotter) dont les cadres de références seraient très éloignés :

Sur cette illustration, nous comprenons immédiatement quels peuvent être parfois les freins à une bonne communication entre deux personnes. Nous pouvons également en déduire facilement qu’il convient parfois de se mettre à la place de l’autre en intégrant son cadre de référence afin de mieux percevoir le fond de son propos.

Comment se développe notre cadre de référence :

Si notre cadre de référence est constitué de notre expérience alors il faut admettre que ce cadre de référence couvre une certaine superficie. Et cette superficie, vous l’aurez compris, sera d’autant plus vaste que vous aurez vu, entendu, compris, vécu différentes choses dans différents contextes.

L’évolution de notre cadre de référence s’apparente à l’évolution démographique d’une ville. A l’origine, une ville accueille quelques habitants, puis le foisonnement faisant, les gens de la campagne viennent et déménagent en ville pour profiter de l’activité industrielle. Jusqu’au moment où il y a pénurie de logements. Les gens arrêtent donc de déménager en ville puisque le marché immobilier ne leur permet plus d’y accéder. La ville investit dans la construction de logement en périphérie de la ville, ce qui permet par la suite de relancer l’attrait démographique de la ville…etc. Ainsi, la ville gagne petit à petit en superficie avec des périodes de rejets des nouveaux postulants.

(Illustration issue du Macroscope).

Le cadre de référence évolue de la même façon ! Quand nous sommes petits, nous sommes naturellement curieux et enthousiastes pour apprendre des choses et vivre de nouvelles expériences. Notre cadre de référence évolue donc, dans un premier temps, de manière progressive. Puis il arrive un moment où cette curiosité nous passe. Cette période de saturation s’illustre par un souhait de rester dans sa zone de confort. Ainsi, dès que nous devenons de jeunes adultes, notre niveau de connaissance nous semble suffisant alors même qu’il y a tout à apprendre, c’est la résistance au changement qui commence à s’installer. A ce moment là, nous en sommes au stade de l’inconsciente incompétence (1er niveau des 4 étages de l’apprentissage).

Il faut bien l’avouer, la plupart des personnes n’accèdent jamais aux autres stades d’évolution de l’apprentissage que sont :

- 2 – la consciente incompétence (la prise de conscience que nous sommes incompétents lorsque nous commençons à nous intéresser à un sujet),

- 3 – la compétence consciente (quand nous commençons à cerner les contours du sujet auquel nous nous intéressons)

- 4 – et enfin la compétence inconsciente (qui arrive quand nous maitrisons un sujet à tel point que nous n’en avons même plus conscience, quand le savoir relève de l’acquis et non de la réflexion).

(llustration de l’évolution d’une zone de notre cadre de référence en fonction des stades d’apprentissages.)

Les 4 stades d’apprentissage que je viens d’évoquer, sont à évaluer, thématique par thématique. Si je me prends comme exemple, je dirais que la pêche est un domaine où je ne sais pas que je ne sais pas. J’ai de vieux souvenirs d’enfance où j’allais à la pêche, ce qui m’invite à penser que je pourrais emmener ma fille à la pêche, pour lui montrer ce que c’est sans problème. Pour autant, je n’ai aucune idée de toutes les subtilités de ce type d’activité. Si je prends le sujet de la systémique, je considère que je commence à rentrer dans la zone où je sais que je sais. Et pour le Lean Six Sigma, quand j’en parle, il m’arrive d’oublier que c’est une méthode assez peu accessible au premier abord, tellement j’ai travaillé sur le sujet.

Ces différents niveaux de connaissance en fonction des thématiques font de notre cadre de référence un territoire aux contours désordonnés.

(Représentation approximative de mon cadre de référence.)

Pour conclure, je dirais qu’il ne tient qu’à nous de combattre notre résistance au changement pour sortir de notre zone de confort et repousser les frontières de ce territoire.