L’énigmatique Goldratt – Episode 1 – La TOC

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

Voilà bien longtemps que je n’étais venu m’attarder sur ce blog pour vous parler un peu de littérature de management et de systémique… ;-)

Ce retour se fait sous l’impulsion d’une très vive et très intéressante discussion tenue avec Joel-Henri GROSSARD, le responsable du très riche hub viadeo sur la TOC. J’ai adoré cette discussion passionnante ! Joel-Henri est d’une jovialité déconcertante. Par ailleurs, sa maitrise de la TOC, des outils et des théories de Goldratt permet d’ouvrir les sujets de discussion à l’infini. Toutefois, un fil rouge conduit toutes ces discussions, à savoir : Est-ce être « intégrationniste » que de dire que, ce que propose Goldratt, c’est une approche systémique du monde de l’entreprise ?

Mon ami Joel-Henri pense que mon prisme de perception est tellement biaisé que je vois de la systémique là où il n’y en a pas… Que globalement, Golratt est un génie (voire un demi-dieu, voire un Dieu !) ;-P et qu’il est à l’origine de toutes les théories qu’il avance.

Je vous propose donc, via cette série de chroniques de démontrer, point par point, que Goldratt est un systémicien qui s’en cache. Je tenterai d’être le plus honnête intellectuellement dans cet exercice, et je vous invite, bien entendu, à relever les inepties ou les écarts de subjectivité trop importants… ;-P

La contrainte : une boucle de rétroaction négative

« Le But », (qui par ailleurs m’a donné l’idée d’écrire mon livre) est le premier et le plus célèbre livre de Goldratt. Depuis sa première édition, a été vendu à plus de 3 millions d’exemplaires dans 27 langues différentes… Ce livre présente la théorie des contraintes que j’ai déjà eu l’occasion de présenter dans un article consacré à « The Cash Machine » qui présente l’utilisation de la TOC dans les services.

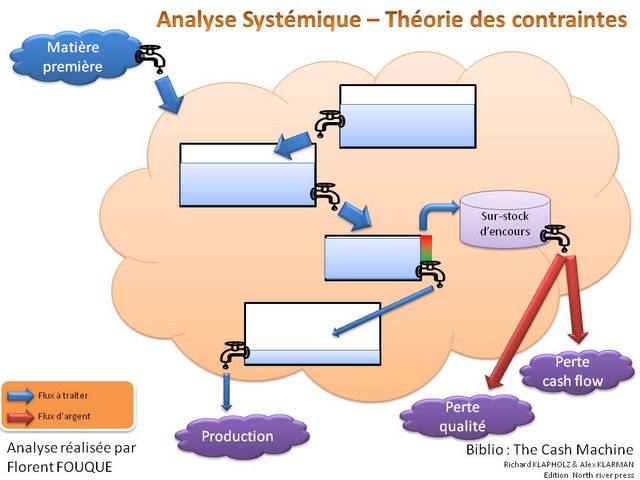

Voici la modélisation systémique que j’avais réalisée à l’époque :

Imaginons que l’entreprise soit une suite de récipient où la matière première et les produits semi-finis circulent pour constituer en bout de chaine un produit fini. L’illustration ci-dessus nous montre que la production ne sera jamais supérieure au débit de la ressource la plus faible, ressource que nous appelons la contrainte. Pour augmenter le débit, il faut donc faire le nécessaire pour que cette contrainte soit utilisée de manière optimale. Goldratt propose ainsi une méthode itérative pour travailler sur cette contrainte pour élever le débit total de l’unité de production.

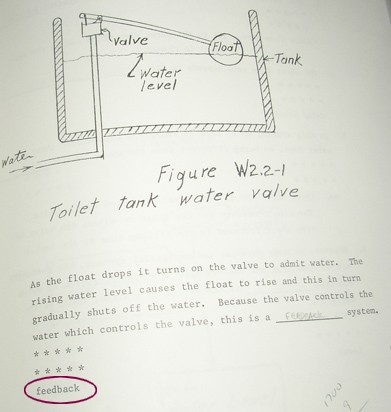

Mon hypothèse c’est que cette contrainte est une boucle de rétroaction. Tous les systèmes régulés le sont par une boucle de rétro-action négative. Il y a deux types de boucle de rétro-action : la positive (amplificatrice), la négative (régulatrice), illustrée de cette façon par Joël de Rosnay dans le Macroscope (référence que je ne vous présente plus !) ;-P

En systémique donc, quand il y a régulation, il y a nécessairement boucle de rétroaction négative. Maintenant, en quoi la contrainte évoquée par Goldratt est une boucle de rétroaction ?

Joel-Henri me disait que je faisais fausse route, car il n’y a pas de rétro-action. La contrainte est un récipient qui se remplit. Et quand il n’y a plus de place dans le récipient, cela déborde (sous forme de surstock en amont de la ressource contrainte).

Premier élément de réponse : Oui, cela déborde, mais pour aller dans un autre récipient, celui des surstocks ! Les surstock ne sortent pas de l’entreprise, donc certes, cela déborde, mais la marchandise n’est pas perdue. D’ailleurs, j’avais bien fait apparaitre sur ma modélisation systémique un réservoir spécifique qui accueille les surstocks.

Deuxième élément de réponse : La boucle de rétroaction se fait par la réduction de la production en amont de la chaine de production. Certes dans un premier temps, les ressources en amonts poursuivent leur production, mais quand il y a trop de surstock cela cesse. De la même façon qu’en fin de mois, les encours sont épurés. Il y a donc bien régulation du fait de la contrainte.

Troisième élément de réponse : Qu’on le veuille où non, la contrainte régule le système global, car le flux global est temporisé par le flux de la ressource contrainte. S’il n’y a pas d’information explicite qui remonte au système général pour dire « attention, la contrainte est saturée », cette information existe bien ! Pour illustrer ce propos, je souhaiterais intégrer mode de représentation d’une boucle de rétroaction négative réalisée par le même Joël de Rosnay toujours dans le Macroscope.

Vous l’avouerez, il est difficile de faire mieux comme analogie pour présenter une boucle de rétroaction négative. D’ailleurs, Jay Forrester, un des chercheurs les plus importants sur la dynamique du système industriel évoquait déjà cette analogie dans un exercice du livre « Principles of systems ».

Comme vous le voyez, il n’y a pas d’information (comme on l’entend au sens commun du terme) qui circule. Mais le fait que le niveau élève le flotteur qui lui même stoppe le débit est bien de nature informationnelle.

« Le But » est paru en 1984, « Le Macroscope » en 1977, « Principles of systems » en 1968… Désolé, mais Goldratt n’a pas inventé le principe de la contrainte, qui n’est autre qu’une boucle de rétroaction négative. Il n’est pas non plus à l’origine de l’intégration de ce principe dans le secteur industriel. En revanche Goldratt, a orienté de manière ingénieuse cette théorie pour la rendre efficace. Par ailleurs, il a développé toute la méthodologie en 5 étapes que j’évoquais dans mon post précédent sur la TOC. Ca n’est pas rien ! Mais ça n’est pas tout non plus !!!

J’en ai fini pour ma démonstration sur le fait que la TOC relève bien de la systémique. Je vous dis « A bientôt », pour un prochain article sur l’énigmatique Goldratt.

J’en profite pour rappeler que « Le But » fait parti de la sélection du PMBA !

5 commentaires

Bonjour Florent,

Même si je regrette de n’avoir pu échanger avec Joël Henri lors de cette soirée écourtée pour moi, qu’elle rencontre intéressante !

Intégrant toute l’information dispensée par la verve de notre ami, je me suis dit : Pas de doute possible, la TOC, c’est systémique, ou plutôt comme tu l’as si bien résumé, que

Goldratt propose là une approche systémique du monde de l’entreprise.

C’est tellement clair, jusqu’à l’essence même de la TOC, à savoir le fameux monde du throughput, en opposition au monde des coûts. Peux on faire plus simple démonstration ?

Aussi, je suis 100% d’accords avec toi concernant l’appartenance certaine de la TOC au monde de l’approche systémique.

Pour autant, si la contrainte est clairement une boucle de rétroaction négative, ( tout comme un Kanban ), je ne pense pas que l’on puisse déposséder Goldratt de sa paternité et l’attribuer à Joël de Rosnay : Pour le coup, si ce visionnaire devait avoir enfanté tous les engrenages de la systémique, alors là, oui, il serait certainement Dieu.

Posté le 7 juillet 2010 à 13 h 30 min

Florent, bonjour,

Merci encore pour ton appréciation chaleureuse qui me laisse cependant pensif quant au qualificatif associé à ma jovialité…Nous en reparlerons sans doute tous deux lors de notre prochaine rencontre.

Goldratt a-t-il lu quelque chose sur la systémique avant d’imaginer de gérer les systèmes composés de ressources interdépendantes ? La TOC relève-t-elle de la systémique ?

Si on ne s’intéresse qu’à l’aspect mécanique de la gestion des contraintes physiques (les goulots), peut-être, quoique. Après tout, en 1968, Goldratt avait 20 ans (moi aussi) et il commençait ses études de physicien.

Ce qui caractérise la philosophie de Goldratt en matière de réalité et de systèmes organisés est bien plus profond, et, au moins pour partie aux antipodes de la systémique, pour le peu que j’en ai compris.

La (re)découverte de Goldratt, c’est que la complexité apparente de ces systèmes ne fait pas obstacle à la possibilité de les piloter avec très peu de moyens et sans recours à des outils sophistiqués, et que contrairement aux idées préconçues sur cette complexité, très peu de facteurs (parfois appelés la contrainte du système, parfois le core problem), suffisent pour élever dramatiquement la performance du système.

Pour lui la réalité est simple et harmonieuse. Et si on trouve le levier et le point d’appui convenables, alors comme Archimède, on pourra soulever le monde, ce que, dans son langage, Goldratt traduit par : »Even the Sky is not the Limit ».

Goldratt est un pragmatique et un convaincu de la méthode socratique, qu’il utilise superbement, bien qu’il n’en soit pas l’inventeur. Il n’y a qu’à relire le chapitre 4 du But, quand Jonah soumets Alex Rogo à un feu de questions sur les robots, puis le mets en quête de la recherche du but de sa structure de production en lui affirmant: « Vous pouvez trouver la réponse tout seul ».

A la première phrase d’un de ses autres livres « What is this thing called Theory Of Constraints and how should it be implemented » Goldratt prévient le lecteur : « Le message de ce livre n’est pas à propos de goulots ou de réduction de lots de fabrication. Il ne s’agit même pas de la façon d’améliorer les activités d’une usine. En fait, le message est le même pour n’importe quel aspect de n’importe quelle entreprise, de la conception des produits et du marketing à la fabrication et à la distribution. »

En ajoutant quelques années plus tard les techniques permettant d’assurer le changement, au moyen notamment des Thinking Processes et du Buy-In, Goldratt a élargi le champ d’application de sa façon originale de penser et d’aborder les problèmes complexes.

C’est ce vaste domaine d’application qui va aujourd’hui du monde de l’entreprise, au monde associatif, en passant par des applications dans l’administration, l’armée, la santé, le gouvernement et le monde de l’éducation qui fait l’originalité et l’universalité de la pensée de Goldratt, et non pas quelques similitudes, par ci par là, avec des techniques, des méthodes ou des concepts plus spécifiques.

Bien cordialement.

Joël-Henry

Posté le 7 juillet 2010 à 14 h 23 min

Bonjour à tous les deux,

@ Christian : Merci d’abonder dans mon sens… Je sens que dans cette « passe d’armes » tu seras un allié important ! ;-P

Mon propos n’est pas de dire que Joel de Rosnay a inventé la systémique… Ce serait un comble. Simplement, j’essaie de démontrer que Golratt applique (brillamment certes) des concepts de systémiques. Et qu’à partir de cela, il est aisé de lui attribuer, l’apport de la méthode et des outils, mais nullement l’apport du paradigme dans lequel il travaille.

@ Joel-Henri : Je vois que tu ne perds pas de ton enthousiasme à revenir sur le sujet et alimenter le débat ! ;-P

Concernant la jovialité, n’y vois là que de la sympathie pour la bonne humeur dans laquelle nous sous sommes adonnées aux joies de la joute verbale … Il n’y a aucun caractère péjoratif derrière ce terme venant de ma part ! ;-)

Pour le reste, beaucoup de réponses seront apportées dans les épisodes à venir où je tenterai de revenir point par point sur le contenu de l’oeuvre de Goldratt. J’aime beaucoup le « Quoique » qui en dit long sur la conviction qui t’anime… ;-P Tu évoques le terme de philosophie, et c’est bien là que nos analyses divergent. Je pense que le paradigme à la base de tout le travail de Goldratt est celui de la systémique. De ton côté, si j’entends bien ton message, tu penses que c’est Goldratt qui a tout construit depuis les fondations mêmes de sa perception du monde réel (ce qui pour moi relève de la pensée systémique).

@ bientôt pour le prochain épisode ! ;-)

Posté le 8 juillet 2010 à 11 h 08 min

Florent, Bernard, bonjour,

Pour résumer la discussion amorcée par Florent et poursuivie par Bernard, Goldratt serait au mieux un systémicien qui s’ignore, au pire un crypto-systémiste qui aurait plagié sans vergogne la manne systémicienne. Il en aurait emprunté le paradigme, la contrainte serait une boucle de rétroaction négative et ma défense de Goldratt la marque d’une adoration semi-théologique, le prosélyte étant comme le fanatique, nous le savons tous, dépourvu de tout sens critique.

Les arguments de Florent en faveur d’un Goldratt plagiaire reposent sur l’antériorité des écrits des fondateurs de la systémique (General System Theory, de Ludwig von Bertalanffy est paru en 1968) et sur le fait, qu’étant physicien, dont un scientifique, Goldratt ne pouvait ignorer ces écrits.

Goldratt serait donc une sorte d’imposteur, lui qui ne fait jamais référence à la systémique, à son vocabulaire et aux systémiciens qui l’auraient inspiré, dans ses livres que j’ai lus et pour certains relus (une dizaine), dans ses séminaires audios, ses vidéos, dans les articles qu’il a rédigé et les interviews qu’il a donné.

Pis encore, par une sorte de théorie du complot propre à la TOC, aucun des nombreux auteurs (certains très critiques à l’égard du personnage central) qui ont écrit depuis presque trente ans sur le sujet, ne mentionne, à ma connaissance – merci de m’apporter le contexemple -, de près ou de loin la systémique comme l’inspiratrice directe ou indirecte de la TOC.

Et cela est compréhensible, car la Théorie des Contraintes repose en fait sur des hypothèses différentes et pour certaines à l’opposé des hypothèses de la systémique, comme l’a judicieusement noté Bernard à propos de la complexité.

Examinons, après avoir fait faire pschitt à l’invraisemblable fable du plagiat, l’argument de Florent qui dit que la contrainte est une boucle de rétroaction négative.

J’ai cru comprendre de l’exemple donné par Florent du système de fermeture du robinet du réservoir d’un WC qu’une boucle de rétroaction négative était caractérisée par une régulation du système partant de l’aval (le remplissage du réservoir) et agissant sur l’amont (le robinet d’alimentation) : quand l’eau dans réservoir atteint un certain niveau, le flotteur asservi à ce niveau ferme le robinet. La boucle est négative en ce qu’elle limite l’output le système ; on parle de mutilation.

Afin de démontrer le bien fondé de son argument, Florent utilise une analogie popularisée chez nous par Marris Consulting, qui consiste à décrire le système comme une suite de réservoirs communicants dont celui qui a le débit le plus étroit est la contrainte. Pour valider son argumentation (le système s’autorégulerait par la contrainte), et s’approcher de l’analogie avec le réservoir du WC, Florent ajoute un réservoir à surstocks d’encours où se déverse le trop-plein que la contrainte suralimentée ne peut pas traiter, et qui, lorsqu’il est plein, arrête la production en amont.

Un peu inquiet du sort de ce surstock, Florent assure qu’il est constitué de marchandise qui n’est pas perdue. Florent, visite n’importe quelle usine managée à l’ancienne (MRP II + quantité économique des lots par exemple), et tu verras par toi-même que la majorité des encours de surproduction finissent souvent à la benne.

Dans la représentation de la réalité de la TOC (son paradigme), la contrainte est ce qui limite le système dans la poursuite de son but. Elle peut être située en amont, en aval ou dans le système. Elle existe, car s’il n’y avait pas de contrainte, le système aurait une capacité de performance infinie. C’est, le plus souvent une contrainte créée par une règle ou un ensemble de règles dont la date de péremption est dépassée (elles étaient utiles et efficaces dans un environnement antérieur ; l’environnement a changé, les règles ont été maintenues ; elles constituent la contrainte du système car ce sont elles qui en limitent la performance).

La contrainte, par elle-même, n’apporte rien au système ; elle le limite, elle le dégrade et c’est tout. Si on la laisse telle qu’elle est et si on n’agit pas, le système va s’engorger et, contrairement à ce que Florent espère, il n’y a pas – sauf sursaut lucide de celui qui pilote le système – d’arrêt en amont. Dans le pire des cas et pas le moins fréquent dans la réalité, la contrainte n’est même pas localisable, elle se ballade au gré des ordres de fabrication, les retards s’aggravent et les encours s’accumulent.

La solution originale de Goldratt à ce problème consiste à suivre un processus en cinq étapes : The five focusing steps. Comprendre ce que signifie ici le mot focusing est très important : il s’agit de se focaliser, de concentrer tous ses efforts sur les étapes du processus ; toute autre action n’aura pas d’effet sur la performance du système.

Etape 1 : Identifier la contrainte. Ce n’est pas facile, le plus souvent, surtout dans les 70 % des cas où la contrainte est la demande, donc extérieure au système, et que l’usine a des excédents de capacité qui ont été noyés par l’application de règles inappropriées.

Résultat de l’étape 1 : on sait où agir en priorité.

Etape 2 : Exploiter la contrainte. Une fois identifiée, il s’agit, sans aucun investissement nouveau, de maximiser le potentiel de la contrainte. Cela va consister, par exemple, à réduire au maximum les downtimes (arrêts de production sur la contrainte provoqués par des causes aussi diverses que la maintenance, les changements d’outils ou de réglage, la pause des ouvriers, les changements de quart, etc.). Cela pourra consister aussi à sous-traiter une partie de la charge de travail de la contrainte.

Résultat de l’étape 2 : on agit sur la performance intrinsèque de la contrainte.

Etape 3 : Tout subordonner à la contrainte. C’est sans doute la contribution majeure de Goldratt, celle qui a tué le plus de vaches sacrées (efficiences, TRS, lots économiques, coût unitaire des produits) avec deux objectifs principaux :

Objectif n° 1 ne pas sevrer la contrainte. Eviter qu’elle n’ait pas de travail, car tout arrêt de la contrainte est un arrêt de la performance de l’usine entière : cela coûte le Throughput qui aurait pu être réalisé pendant l’arrêt. Si, par exemple, un usine tourne 5 000 heures par an et réalise un Throughput annuel de 50 millions d’euros, la perte irrattrapable pour une heure d’arrêt sera de 10 000 euros.

Objectif n° 2 ne pas faire travailler inutilement la contrainte. Eviter qu’elle usine des pièces surnuméraires qui ne seront pas utilisées pour livrer des commandes en cours (make to order) ou du constituer un stock marchand (make to stock).

Eviter qu’elle usine des pièces défectueuses. Le contrôle qualité, s’il est encore nécessaire, doit se déporter en amont de la contrainte.

Dans le cas contraire, le temps mobilisé sur la contrainte sera perdu et le Throughput de l’usine affecté de la même manière, car le temps, sur la contrainte, c’est de l’argent.

C’est l’étape la plus importante du processus d’amélioration : la solution de Goldratt pour le manufacturing s’appelle le D-B-R, Drum-Buffer-Rope. Ce n’est pas une solution asservie, fonctionnant comme une boucle de rétroaction. C’est une solution de pilotage empirique (heuristique) découlant de l’observation des effets pervers de l’existence d’une contrainte non gérée et de la variabilité du système. Drum (le tambour) : le rythme de la contrainte donne le rythme à toute l’usine – Buffer (le tampon) : la contrainte doit pouvoir continuer de travailler même si une ressource en amont est forcée de s’arrêter ; la variabilité inévitable de la production en amont est maîtrisée par la mise en place du tampon (qui est du temps ajouté au temps d’usinage et de transfert des ressources en amont) ; le niveau de ce tampon est géré par zones permettant de prendre des dispositions pour assurer la pleine capacité de la contrainte – Rope (la corde) : c’est la contrainte qui déclenche le lancement des ordres de fabrication (l’approvisionnement de l’amont en matières premières). La corde, c’est un délai calculé pour que le Buffer en amont de la contrainte soit alimenté à temps et protéger la contrainte du sevrage.

La contrainte n’est jamais privée de travail utile, les ressources non-contraintes, qui disposent d’une capacité supérieure à la contrainte, peuvent en amont sprinter pour reconstituer le buffer, et en aval, absorber ce que la contrainte a produit.

Résultat de l’étape 3 : Les stocks d’encours sont réduits. Les délais de livraison respectés.

Le Throughput augmente car des commandes plus petites sont acceptées et convenablement valorisées.

Ce qui est étonnant pour le manager habitué aux efficiences, c’est qu’il lui faut admettre que les ressources non-contraintes ne seront jamais activées à 100 %, ce qui dégage du temps, par exemple, pour former les opérateurs à d’autres tâches, notamment pour exploiter la contrainte.

Etape 4 : Elever la contrainte. Une fois les 3 étapes précédentes franchies, il est temps d’élever, si nécessaire, la contrainte, par exemple réaliser un investissement complémentaire en matériel qui augmentera la capacité de la contrainte.

Résultat de l’étape 4 : L’augmentation de la performance de la contrainte se traduit par une augmentation de la performance de l’usine, aussi longtemps que la contrainte reste le facteur limitant de cette performance. Si ce n’est plus le cas, alors il faut passer à l’étape suivante.

Etape 5 : Ne pas se laisser gagner par l’inertie et recommencer à l’étape 1, c’est-à-dire identifier la nouvelle contrainte.

Il se peut que la contrainte soit sortie de l’usine et se trouve en amont ou en aval. Le plus souvent, en raison de la surcapacité disponible avant même que la démarche TOC soit mise en place, la contrainte sera le marché. Un autre apport de Goldratt a été de comprendre que le processus devait être continu.

Résultat de l’étape 5 : cette étape permet d’entretenir le processus d’amélioration continue (POOGI) sans lequel les progrès réalisés aux étapes 1 à 4 s’estomperaient pour revenir à la dégradation continue de la performance du système, la nouvelle contrainte n’étant pas gérée.

La contribution de Goldratt au pilotage quotidien des organisations et des systèmes s’est considérablement étoffée depuis la parution du But en 1984.

L’ensemble des connaissances et des savoirs développés à partir de la compréhension que le levier d’action sur un système de ressources interdépendante, c’est sa contrainte, est devenu en près de trente ans un vaste corpus qui comprend des méthodes, des outils et des solutions pour résoudre des problèmes complexes, dans de très nombreux domaines comme le management de projets, le marketing et la distribution, la vente, la logistique mais aussi dans des domaines de la sphère du non-lucratif comme l’éducation ou la santé.

Pour conclure, rien ne justifie à mon sens, sauf un lointain air de famille (on y parle aussi de système, on y parle de les gérer), la revendication que la systémique englobe cette magnifique contribution au pilotage et à l’amélioration de la performance des organisations qu’est la Théorie des Contraintes.

Et pour finir, Goldratt n’est à mes yeux ni un dieu, ni un demi-dieu, ni un gourou ni un génie (lire The Choice). C’est une belle intelligence, développée depuis l’enfance par la pratique de la logique et du questionnement (l’ironie socratique). C’est une sorte de culturiste de la logique, la vraie, et c’est la rareté de ce type d’homme qui motive l’admiration justifiée que je lui porte. Le reste du personnage, ses défauts et ses autres qualités, m’importe peu.

Bien cordialement.

Posté le 11 juillet 2010 à 12 h 57 min

Joel-Henri,

Je reviens juste sur le début de ton propos… (Je ne reviendrai pas sur l’histoire de la boucle de rétroaction négative… Je t’invite seulement à lire le Macroscope et/ou Thinking in Systems – rappelle-toi que j’ai lu « The Choice, sous ton conseil !) ;-P

« Goldratt serait au mieux un systémicien qui s’ignore, au pire un crypto-systémiste qui aurait plagié sans vergogne la manne systémicienne. »

Oui c’est bien la question que je me pose… Même si je ne considère pas le paradigme de la systémique comme une manne…

« Il en aurait emprunté le paradigme, la contrainte serait une boucle de rétroaction négative »

Effectivement, ma conviction penche pour cette hypothèse.

« et ma défense de Goldratt la marque d’une adoration semi-théologique, le prosélyte étant comme le fanatique, nous le savons tous, dépourvu de tout sens critique. »

J’avoue, et je m’en excuse très sincèrement, que la façon dont je reprends tes propos peut parfois porter à confusion sur la nature de ton attrait pour la TOC et le travail de Goldratt d’une manière plus général. Je veillerai à l’avenir de ne pas reproduire cette erreur. De toute façon, la vigueur et la richesse de tes arguments dans le débat, expriment à elles seules ton implication dans ce domaine.

Sinon… Tu souhaitais un contre-exemple de livre qui mentionne le fait que la TOC s’inscrit dans le paradigme systémique… Le voici :

« Une nouvelle vision de la comptabilité de gestion » de Pierre Jaeck . Chapitre 5

A bientôt.

Florent.

Posté le 12 juillet 2010 à 8 h 17 min