Archive de juillet, 2010

L’énigmatique Goldratt – Episode 5 – Le territoire de Goldratt en Systémie

Nous voilà au terme de ce marathon intellectuel qui consistait à revisiter les travaux de Goldratt au prisme de la pensée systémique pour mieux évaluer ce qui relève de l’œuvre de Goldratt au sein du paradigme systémique.

Synthèse nécessaire…

Si nous devions faire une courte synthèse, je vous rappelle que dans un premier article nous avons démontré en quoi la TOC reposait sur la boucle de rétroaction négative qui régule le système entreprise. Nous avons ensuite vu que la notion de complexité n’éloignait en rien l’approche de Goldratt et l’approche systémique. Puis la présentation du thinking process, nous aura permis d’évaluer le niveau de valeur ajoutée apporté par Goldratt sur les outils de formalisation (Faible) et sur les méthodes systématiques (Fort). Enfin, l’analyse de l’evaporing cloud nous aura permis de déceler certaines brèches dans l’approche de Goldratt. Approche qui au final part d’une connaissance précieuse en cybernétique, mais peu approfondie par la suite par les avancées offertes par la pensée systémique et la pensée complexe.

Le territoire de la systémique, bac à sable de notre ami Goldratt…

Après ce large tour d’horizon non exhaustif (par exemple, je n’ai pas évoqué le travail de Goldratt sur le « chemin critique » qui est une utilisation des principes de la TOC sur la gestion de projet…) Je vous propose de dresser la carte de l’oeuvre de Goldratt en contraste des autres méthodes/outils de management.

Sur cette carte vous pouvez visualiser une première couche (celle du dessus) qui présente les différents paradigmes sur lesquels repose l’ensemble des outils présentés plus bas.

Les nuages entourés de rouge présentent les outils de Goldratt… ;-)

Ce qui nous amène à la conclusion que Goldratt est un des contributeurs les plus importants sur les outils et plus précisément sur les méthodes qui exploitent l’approche systémique.

Pour terminer sur cette carte, je souhaiterais apporter quelques précisions :

- A savoir que la carte n’est pas le territoire. Vous voyez ici une représentation, ou plus précisément ma représentation des choses.

- Il est simplement ici question de positionner les outils, je n’ai pas intégré de notion de popularité ni même d’efficacité, deux facteurs qui par ailleurs semblent difficiles à évaluer même si Goldratt semble se dégager du lot.

- Malgré mon souci de faire apparaitre les principaux contributeurs, cette carte n’a pas vocation a être exhaustive. D’autant plus que j’ai déjà identifié deux manquements important comme l’apport d’Ackoff et de Deming, deux contributeurs importants dont je ne connais que trop peu les écrits.

Enfin, ma conclusion…

Comme je le disais en introduction de ce billet, nous arrivons aujourd’hui au bout du bout de ce débat sur l’énigmatique Goldratt.

La rédaction de ces épisodes m’a amené à approfondir mes connaissances sur les outils de Goldratt et son histoire. Comme vous aurez pu le comprendre dans les tout premiers articles de cette série, je remettais grandement en question l’honnêteté intellectuelle de cet auteur qui ne cite jamais ses sources.

Aujourd’hui, force est de constater que de nombreux indices m’amènent à penser le contraire. J’ai maintenant la ferme conviction que Goldratt ne s’est que très peu intéressé au mouvement de la dynamique des systèmes qui s’est joué en parallèle de ses propres raisonnements. Et il faut bien l’avouer, les adeptes de la dynamique des systèmes se sont tout aussi peu intéressés aux travaux de Goldratt.

Les premières mentions de Goldratt (que j’ai pu retrouver) apparaissent dans un article issu d’une conférence dispensée en 1994 puis une autre en 1999. Par ailleurs, les livres de systémiques qui reprennent la référence de « The Goal » sont également relativement rare et plutôt récents : « Seeing the forest for the trees » en 2002, « Systems Thinking : Managing Chaos and Complexity » en 1999.

A ce manque de mentions de part et d’autre, il y a surtout les trop grandes imprécisions sur certains points (comme l’inhérente simplicité qui sort du chapeau de la complexité comme par magie, comme le thinking process qui se limite en boucles de rétroaction, de peur de ne pouvoir retomber sur les causes racines) et les limites, voire les erreurs, de Goldratt sur certaines thématiques comme le caractère dialogique des systèmes (cf mon article sur l’evaporing cloud). Il faut bien l’avouer, si Goldratt s’était inspiré de la pensée systémique, il aurait intégré ces notions et corrigé ces écarts…

Pour autant, Goldratt n’a pas travaillé en totale autonomie. Ses premiers travaux ont été présentés en 1980 (4 ans avant la parution de « The Goal ») lors d’une conférence organisée par l’APICS. L’APICS est une association qui oeuvre pour le déploiement des bonnes pratiques de la supply chain auprès des industriels et des praticiens. Cet organisme contribue par exemple à l’utilisation de solutions comme le flow casting et le CPFR, solutions par ailleurs présentées dans les ouvrages de Goldratt comme des solutions mafieuses.

Je pense donc que Goldratt est parti de ses connaissances de physicien pour penser l’entreprise comme un système. À partir de là, il a développé ses outils et ses méthodes sur la base de cas concrets de l’industrie. Embarqué dans sa prophétie pour sa pensée et emporté par la réussite de son oeuvre, il n’a jamais pensé à mettre à jour son logiciel originel. Et je crois que c’est bien dommage, car cela nous prive d’outils encore plus efficaces, plus robustes, et surtout plus universels.

Mais comme le dit si bien Egard Morin (Dans la méthode Tome 1) :

« Il est aisé de dépasser le passé, mais non de dépasser ce qui fait dépasser le passé. »

Goldratt a construit tous ses travaux sur la remise en cause de ce qui le précédait. Lors de ce travail, il a bâti son propre filtre de perception qu’il a fait cheminer toujours dans la même direction. Il est maintenant prisonnier de son oeuvre… Il ne nous reste plus qu’à attendre le prochain Goldratt qui saura intégrer les avancées de la pensée complexe dans les outils du management comme a su le faire Goldratt à son époque à partir de la cybernétique.

Mais pour exister, ce nouveau Goldratt devra se battre contre les disciples et le mouvement de son prédécesseur… Ainsi l’en est de la structure des révolutions scientifiques.

L’énigmatique Goldratt – Episode 4 – Evaporing Cloud

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

S’il y a bien un outil de Goldratt pour lequel il est difficile de lui retirer la paternité, c’est bien le nuage de résolution de conflit, Evaporing Cloud in english dans le texte…

Le fonctionnement du nuage de résolution de conflits

D’un premier abord, cet outil de formalisation de conflit semble plus que pertinent ! Il permet en effet de montrer comment l’atteinte d’un même objectif peut conduire à des actions antagonistes.

Voici un premier exemple issu du livre de Pierre Jaeck « Une nouvelle vision de la comptabilité de gestion » :

Le nuage se lit ainsi : D’un côté, pour obtenir « une organisation en bonne santé », nous devons « augmenter la compétitivité de l’organisation », et pour cela nous devons « diminuer les stocks ». D’un autre côté, nous devons également veiller à « ne pas remettre en cause la profitabilité de l’organisation » et pour cela nous devons veiller à ne pas tomber en rupture et donc à « ne pas diminuer les stocks ».

Nous sommes donc là devant un conflit : Diminuer ou Ne Pas Diminuer les stocks.

Pour que vous puissiez vous familiariser avec cette gymnastique, voici un deuxième exemple issu de « The Cash Machine » de Richard Klapholz et Alex Klarman :

Ce nuage de résolution de conflit se lit ainsi :

Pour « obtenir une exploitation efficiente », il faut, d’un coté « s’assurer que les dépenses inutiles sont bloquées aussi tôt que possible », et pour cela nous devons « contrôler les coûts à chaque étape du processus ». D’un autre côté, nous devons également nous « assurer que le business n’est pas ralenti ou retardé par des activités inutiles » et pour cela nous devons nous prévenir de toute introduction de contrôles des coûts trop contraignants ».

Pour résoudre les conflits qui se présentent lors de la prise de décision, Goldratt préconise de formaliser le conflit sous cette forme. A partir de ce postulat, il préconise de se demander si ces axiomes sont réellement fondés.

Si nous reprenons ce dernier exemple, nous nous poserions la question suivante :

Pour « S’assurer que les dépenses inutiles sont bloquées au plus tôt », est-il VRAIMENT nécessaire de « mettre en place un contrôle des coûts à chaque étape du processus » ?

Dans le récit de « The cash machine » le personnage répond : « Non ! », il explique ensuite que depuis 3 ans, il n’a jamais vu une seule commande annulée. Aussi le fait de bloquer les commandes ne résout en rien la nécessité de s’assurer qu’il n’y a pas de dépenses réalisées inutilement.

Ainsi Goldratt nous amène à penser qu’il n’y a jamais réellement de conflit qui ne puisse se résoudre. La formalisation du nuage nous permettant de mettre au clair la nature du conflit pour mieux le résoudre en écartant la vraisemblance d’une des deux branches.

Mais l’utilisation du nuage de résolution de conflit est-elle universelle ?

Avec cette méthode systématique (et non systémique) de résolution de conflit, nous sommes amenés à penser que tous les confits peuvent se résorber de la sorte.

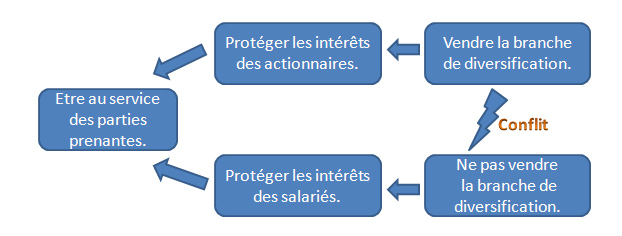

Pourtant, c’est Goldratt lui-même qui va faire amende honorable dans « Réussir n’est pas une question de chance » où il fait formaliser par le héros Alex (le héros du But) le nuage de résolution de conflit suivant :

Ce conflit met en avant la difficulté à concilier les intérêts des actionnaires et des salariés. Tout le long du livre, ce conflit va rester irrésolu jusqu’à la fin où le héros va en conclure que pour atteindre LE BUT de l’entreprise (gagner de l’argent aujourd’hui et dans le futur), il faut intégrer les « conditions nécessaires », que sont la satisfaction des actionnaires et des salariés.

Ainsi apparait la notion de « condition nécessaire » quand les conflits ne peuvent être résolus…

Personnellement, cette brèche m’amène à me poser beaucoup de questions :

À partir de cet exemple, que doit-on penser de l’efficacité universelle du nuage de résolution de conflit ? Cet exemple est-il l’exception qui confirme la règle ? Sinon, dans quel cas doit-on en finir par conclure que ce sont des conditions nécessaires ? Et si ce sont des conditions nécessaires : comment résoudre le conflit qui semble subsister ?

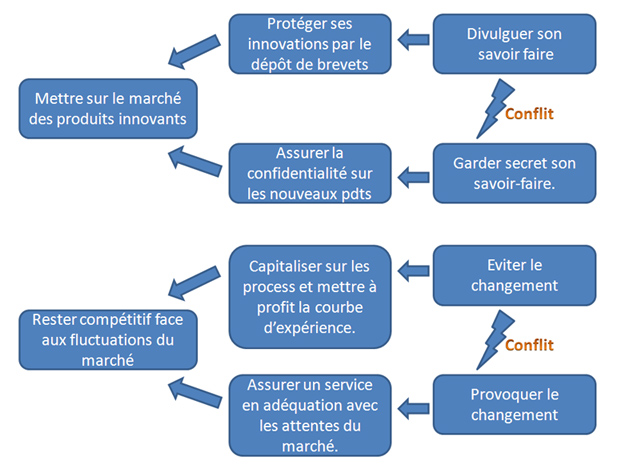

D’autres exceptions pour infirmer la règle…

Voici deux nuages que je me suis amusé à réaliser sur la base de mes connaissances en innovation (un autre de mes dadas…) ;-P

Pour ces deux nuages, j’ai beau appliquer la méthode de Goldratt, je n’arrive pas à résoudre les confits. Je suis persuadé que certaines personnes ont une idée de la façon de résoudre le conflit. Ils n’auront alors pas tort puisque la résolution du conflit dépend avant tout de notre cadre de référence (qui se constitue de notre expérience, de nos connaissances, de nos savoir-faire…etc.).

D’ailleurs un actionnaire qui verrait le nuage de résolution de conflit entre les intérêts à préserver de l’actionnaire et du salarié, aura vite fait de résoudre le conflit.

Ce que je veux dire par là, c’est que la résolution de conflit est avant tout une question de perception des protagonistes. Maintenant, si je vous dis que je n’arrive pas à résoudre ces deux conflits, c’est que je me positionne à un autre niveau que celui de ma perception ou de mon personnel. J’aurai pu faire une dizaine de nuages où, à mon sens, le conflit ne se résout pas ! En fait, c’est simple, il suffit de s’appuyer sur la nature dialogique des systèmes et de réfléchir à la façon dont cela pourrait se répercuter dans la vie de l’entreprise.

Goldratt, bon cybernéticien, piètre systémicien…

En cybernétique, les choses sont carrées : un système a un et un seul but (tiens ça me rappelle quelque chose). Ainsi, les systèmes n’abritent pas d’antagonismes et donc la résolution de conflit se fait dans tous les cas, et quand elle ne se fait pas, nous en déduisons des conditions nécessaires (comme les deux branches d’un CRT qui seraient entourées pour définir que les conditions s’ajoutent). Et hop, le tour est joué, messieurs les contradicteurs, disparaissez ! ;-P

Mais après la cybernétique, la pensée systémique puis la pensée complexe ont fait émerger les facultés dialogiques des systèmes… J’en rappelais quelques-unes dans un article précédent :

- Tout système est à la fois tout et partie

- Tout système est à la fois fermé et ouvert

- Tout système est à la fois autonome et dépendant

- Tout système est à la fois stable et instable

Et c’est à partir de là que je m’interroge de moins en moins sur le personnage de Goldratt… Puisque s’il s’était vraiment inspiré de l’approche systémique et de la pensée complexe (La nature de la nature, premier tome de la méthode d’Edgar Morin remonte à 1977), il aurait intégré ces notions dans ses méthodes et ses outils.

Ainsi l’entreprise est un système à multi-finalités qui ne s’enferme pas une voix unique qui consiste à faire de plus en plus d’argent aujourd’hui et à l’avenir. Au contraire, l’entreprise trouve son sens dans son ouverture sur une boucle tétralogique où 3 buts sont à la fois indissociables, complémentaires, antagonistes et concurrents :

- Assurer des bonnes conditions de travail aujourd’hui et dans le futur

- Gagner de l’argent aujourd’hui et dans le futur en proposant des produits en phase avec les besoins du marché

- Assurer une rentabilité financière aujourd’hui et demain pour les actionnaires

Voici une proposition de représentation de cette boucle tétra-logique… ;-)

Conclusion sur l’utilisation de l’evaporing cloud…

Assurément, j’utiliserai la représentation de nuage de résolution de conflit ! Il est très parlant et c’est bien ce que nous attendons d’un outil de représentation. En revanche je me garderai bien de l’utiliser pour résoudre lesdits conflits tant le contexte de son utilisation parait hasardeux…

Voilà, j’espère que cet article aura éveillé votre intérêt ! ;-) N’hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça… De la méthode de résolution de conflit de Goldratt jusqu’à la magnifique (oui il n’y a pas d’autres mots ! ;-P) boucle tétra-logique qui présente la multi-finalité du système entreprise.

A très bientôt pour le prochain épisode qui tentera d’éclaircir ce qui relève de la systémique dans l’œuvre de Goldratt.

L’énigmatique Goldratt – Episode 3 – CRT et Thinking Process

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

D’après ce que nous avons déjà vu, il ne fait plus de doute sur le fait que Goldratt travaille sur la base du paradigme de l’approche systémique (ou du moins sur quelques fondements de la cybernétique). Maintenant, s’il n’a pas créé son paradigme, la question est de savoir ce qu’il a créé… Je vous propose aujourd’hui de nous pencher sur la méthode du thinking process et de l’outil de modélisation qu’elle intègre : l’arbre des réalités.

Commençons par l’outil…

La causalité linéaire

Avant l’apparition de l’arbre des réalités de Goldratt il y avait d’un coté le célèbre fishbone d’Ishikawa, strictement linéaire et donc appartenant au paradigme analytique. (Je n’ai pas réussi à retrouver la date de son apparition, mais assurément c’était avant les années 70).

fishbone

Dans les années 70, l’INRS (L’institut national de recherche et de sécurité) proposait un arbre des causes appelé également arbre des défaillances. Voici une belle illustration trouvée sur le site http://www.isst.nat.tn

Arbre des défaillances

On parle alors d’étude de fiabilité des SYSTEMES ! ;-P Le principe est somme toute assez similaire au fishbone d’Ishikawa…

La causalité récursive

En parallèle, les adeptes de la dynamique des systèmes utilisaient le « Causal Loop Diagram » avec des niveaux de complexité très variés en fonction du système étudiée :

Voici un premier exemple issu du site www.joiningdots.net

causal loop diagram

Voici un deuxième exemple qui présente un système plus complexe (issu du site www.systemdynamics.org) :

Causal loop diagram complexe

Vous l’aurez compris, l’intérêt du causal loop diagram est de montrer les boucles de rétroaction, qu’elles soient négatives ou positives.

La version hybride de Goldratt : L’arbre des réalités.

Pendant ce temps (enfin, un peu après quand même), Goldratt nous proposait son arbre des réalités.

Voici un exemple de « current reality tree » issu du site www.princeton.edu

Current Reality Tree

Comme vous pouvez le remarquer, ce premier exemple n’intègre pas de boucle de rétroaction.

Dans son ouvrage « Réussir n’est pas qu’une question de chance », Goldratt intègre dans son CRT une boucle de rétroaction positive qu’il appelle « boucle néfaste ».

Excusez la qualité médiocre de cette photo de mon blackberry, mon appareil photo est HS… :-(

(La boucle de rétroaction est sur la droite)

Pour moi, l’intégration de cette boucle de rétroaction est une vraie brèche dans l’approche de Goldratt. Car si une boucle de rétroaction est possible sur une branche, pour quoi ne pas imaginer une boucle sur chacune des branches ? La réponse est simple, ça n’est pas que c’est impossible, mais ce serait remettre en cause le principe de Goldratt qui dit qu’à l’origine de tout problème il n’y a que quelques causes. Or si vous avez une boucle de rétroaction, à quel niveau pouvez-vous situer la cause originelle, puisque ca boucle… C’est l’histoire de la poule et de l’oeuf.

Ça c’était le premier point. Le deuxième point, c’est que l’ordre des causalités est sujet à discussion. Toujours dans le même livre, Goldratt évoque une suite de 3 liens de cause à effet qui s’enchaine de cette façon :

Une pression sans précédent s’exerce pour augmenter les ventes -> Une pression sans précédent s’exerce pour développer rapidement de nouveaux produits -> Le marketing est dans l’obligation de lancer de nouveaux produits à un rythme sans précédent.

Personnellement, la causalité suivante me parait plus cohérente :

Une pression sans précédent s’exerce pour augmenter les ventes -> Le marketing est dans l’obligation de lancer de nouveaux produits à un rythme sans précédent -> Une pression sans précédent s’exerce pour développer rapidement de nouveaux produits.

Si le CRT apparait visuellement comme une formalisation linéaire, son fonctionnement repose bien sur des interactions, aussi il se formalise davantage par une approche constructiviste où on liste les causes et les effets pour ensuite les rattacher ensemble dans un tout cohérent plutôt que de partir de l’effet final pour remonter aux causes originelles comme nous le faisons avec des outils linéaires comme le fishbone et les 5 whys.

Voilà pour l’outil… Bien sûr je vous laisse juger du caractère innovant de cette solution de formalisation (vilain Florent va ! Décidément, tu ne peux pas t’en empêcher… ) ;-P

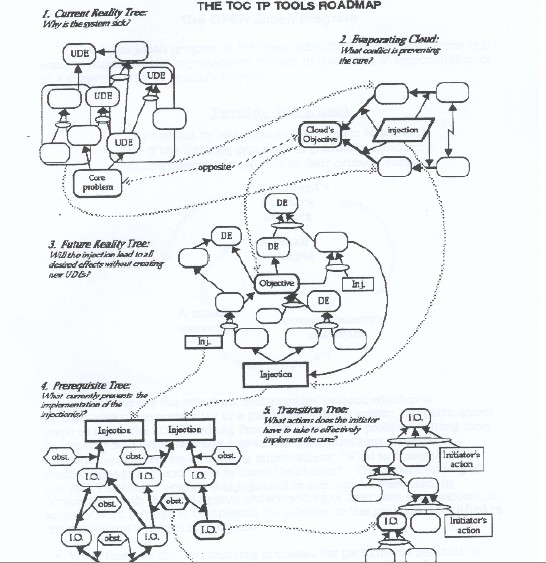

Du CRT au Thinking Process

Vous l’aurez compris, il serait malhonnête de résumer le Thinking process à son outil de modélisation. Le thinking process est la méthode qui permet de passer d’une situation à problème à la solution. Et à mon sens, c’est là que Goldratt apporte la plus grande valeur ajoutée, c’est dans la formalisation d’une méthode structurée de résolution de problème. Si la TOC s’intéresse au flux d’un système, le Thinking Process s’attaque lui à la résolution de problèmes de toutes natures.

Je ne suis pas un grand connaisseur du thinking process… Je vais tout de même tenter de vous expliquer en quoi cela consiste. Évidemment, si je fais des erreurs, des approximations ou des raccourcis un peu trop hâtifs, je vous laisserai les corriger en commentaire ! ;-P

- Première étape : formaliser l’arbre des réalités actuelles. Cela signifie qu’il faut construire le diagramme des causalités qui mènent aux problèmes à résoudre. Une fois ce CRT réalisé nous disposons de l’effet indésirable en haut du diagramme et des causes racines en bas du schéma.

- À partir du « core probleme » (issue des causes racines), il faut construire un nuage de résolution de conflit (j’aurai l’occasion de revenir sur cet outil).

- Une fois le conflit résolu, il faut passer à la formalisation de l’arbre des réalités futures qui reprend les éléments de l’arbre des réalités actuelles en transformant les points négatifs en points positifs (Cf le 13ème principe de TRIZ – structures d’évolution des innovations – Liste de principes élaborée dans les années 50).

- À partir de l’arbre des réalités futur, identifier les freins à la transition des points négatifs en points positifs, ce qui donne l’arbre des prérequis.

- Enfin, à partir de l’arbre des prés requis, déterminer un plan d’action pour faire tomber les freins précédemment identifiés.

La méthode s’appuie sur une vision d’avenir (encore un élément propre à la systémique) plutôt que de tenter de corriger les problèmes en faisant plus de ce que nous avons déjà essayé. Ce thinking process semble très robuste. Personnellement je ne manquerai pas de le tester dès que j’en aurai l’occasion… Même si j’appréhende un peu l’utilisation du CRT qui à mon sens reste un outil bancal, pour les raisons que j’ai évoquées plus en amont.

A bientôt pour un nouvel épisode… ;-)

L’énigmatique Goldratt – Episode 2 – L’inhérente simplicité

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

Je souhaitais aborder cette question plus tard, mais il se trouve qu’elle a très vitre trouvé sa place dans le débat… ;-)

A priori, une des idées que amèneraient à penser que Goldratt est à l’origine de son propre paradigme (et donc qu’il ne travaille pas sur la base du paradigme qu’offre l’approche systémique) consisterait à dire que Goldratt prône la simplicité quand la pensée systémique se complait dans la complexité.

Pour démontrer que cet argument relève de la pure foutaise (Oui, parce quand y’en à mare y’a malabar ! MDR ) ;-P, je vais commencer par reprendre les écrits de Goldratt dans son dernier ouvrage « The Choice ».

Côté définitions…

Avant de présenter sa propre définition de la complexité (qu’il oppose de manière erronée à la simplicité), il évoque le sens communément admis (compris) de ce qu’est la complexité :

« The prevailing definition for complexity is, the more data elements one has to provide in order to fully describe the system, the more complexe the system is. »

Ce qui pourrait se traduire par :

« La définition en vigueur de la complexité est, plus on doit fournir d’éléments de données pour décrire complètement le système, plus le système est complexe. »

Cette première définition est intéressante sur deux points :

- Le premier c’est que la définition de la complexité intègre la notion d’observateur. Dans la pensée systémique, on s’interdit à croire à l’existence d’une quelconque objectivité. Toutes les observations sont toujours réalisées en vue de répondre à une finalité précise.

- Le deuxième point est un peu plus pernicieux… Cette définition nous amène à penser que la complexité du système est directement lié à notre capacité d’entendement, ainsi la complexité du système se mesurait à la somme des idées qu’il nous faut exprimer/assimiler pour comprendre le fonctionnement du système.

Puis Goldratt avance une deuxième définition :

« But, there is another definition of complexity. If you are a scientist, or a manager, you are not so much interrested in the description of the system. You are more interrested in the difficulty of controlling and predicting its beharvior, especially when changes are introduced. Your definition of complexity is, the more degrees of freedom the system has the more complex it is ».

Ce qui pourrait se traduire par :

« Mais, il y a une autre définition de la complexité. Si tu es un scientifique, ou un manager, tu n’es pas aussi intéressé que cela par la description même du système. Tu es davantage intéressé par la difficulté à le contrôler ou à prévoir ses comportements, tout spécialement quand un changement est introduit. Ta définition de la complexité est, plus le degré de liberté est important, plus le système est complexe ».

Nous retrouvons dans cette définition les notions de « contrôle », de « degré de liberté » et de « prévisibilité ». Dans l’approche systémique, un système est jugé complexe quand il devient imprévisible et difficilement contrôlable. Nous travaillons donc sur les mêmes bases…

Pour illustrer son propos, Goldratt prend deux « systèmes » en exemple (j’ai mis des guillemets, car l’un d’entre eux n’est pas un système malgré qu’il soit présenté en tant que tel).

Grâce à ces deux systèmes Goldratt, démontre que selon la première définition, c’est le système B qui semble le plus complexe, car il a plus d’éléments et d’interactions à décrire. Mais selon la deuxième définition, c’est le système A qui est le plus complexe, car c’est celui qui a le degré de liberté le plus élevé. le Système B étant plus facilement contrôlable puisqu’en agissant sur une ou deux variables nous avons accès à l’ensemble du système via les interactions.

Pour ma part la comparaison est tendancieuse, car, comme je le disais plus haut, le système A n’est pas un système. Pour qu’il y ait système, il faut nécessairement qu’il y ait interactions. Au mieux, serions-nous face à 4 systèmes isolés.

L’amalgame qui nous amène à penser que l’approche Goldratt est plus « simple »…

Mais revenons à la démonstration de Goldratt, ainsi le système B deviendrait, comme par enchantement, un système simple, car nous n’aurions que n’aurions que très peu d’éléments à actionner pour contrôler l’ensemble du système. Cette affirmation est correcte sur un système simple ou compliqué, mais pas sur un système complexe. Ce qui m’amène à vous faire une vraie démonstration sur ce qu’est un système simple, un système compliqué et un système dit complexe dans le jargon de la systémique.

Faire un pas en avant, est un système simple. Nous avons ici, très peu d’éléments qui rentrent en ligne de compte et la nature des interactions est très simple à percevoir. Maintenant, si je reproduis ce geste sur 42 kilomètres, cela devient un système compliqué, car mon pas initial se reproduit jusqu’à faire apparaitre de nouveaux comportements (fatigue) qui vont suivre de manière linéaire. Maintenant si j’observe deux équipes de foot faire un match, nous sommes là face à un système complexe, car si nous retrouvons la course (système compliqué présenté précédemment), au niveau global nous avons de nombreuses interactions imprévisibles, car le sens de la course et des passes n’est pas déterminé.

Comme je le disais tout à l’heure, sur la base même de la définition, Goldratt reprend la même notion de complexité, car dans le système complexe du match de foot nous sommes bien face à un niveau de liberté et une imprévisibilité plus forte. Le problème c’est qu’en face de cette complexité, Goldratt ne parle pas de système simple et de système compliqué. Il part du système complexe pour mentionner qu’ils sont contrôlables via un nombre limité de facteurs influents.

C’est là que nous pouvons nous rendre compte du jeu d’équilibriste de Goldratt…

Quand il parle de complexité, Goldratt fait l’amalgame (volontaire ou pas ?) entre la nature du système, et le présupposé contrôle qu’il aurait dessus. Vous avouerez que ça n’est pas du tout la même chose. Quand j’écris cet article, pour moi la chose est relativement simple, je pense à ce que je dois écrire et je l’écris. Mon contrôle opère donc sur mon raisonnement et mes doigts pour saisir les caractères qui construisent mes phrases. Maintenant si je réfléchis à tout le système qui fonctionne en moi entre le psychique, la mémoire des concepts, leur représentation, la finalité de mon geste…etc. Il y a bien derrière cet acte simple (écrire un article), un système complexe. Dois-je pour autant finir par dire que tout ça est simple !?

Au final, il n’y a pas de différence majeure entre l’approche de Goldratt et celle de la systémique sur ce qu’est la complexité. Mais Goldratt, comme pour nous protéger, préfère nous dire qu’un système complexe est simple. Le problème, c’est qu’en faisant cela, Goldratt ne permet plus de distinguer les systèmes complexes, des systèmes compliqués, des systèmes simples. Et vous l’avouerez, c’est quand même dommage, car cela nous prive d’une perception plus variée des systèmes qui nous environnent.

Je le redis, cette abstraction de la nature complexe des systèmes me dérange par son manque de rigueur intellectuel. Mais, en même temps, j’entends bien le souci permanent de Goldratt de rendre les concepts accessibles… J’ai le même souci de démocratisation… ;-P Il faut donc bien reconnaitre que, pour cela, Goldratt est très fort.

La question qui subsiste est : doit-on vraiment sacrifier la rigueur intellectuelle et l’exhaustivité de l’approche systémique à la vulgarisation des concepts ?

Pourquoi l’approche systémique est perçue comme complexe…

Premier point : Peu d’ouvrage de vulgarisation…

Après la lourde bibliographie que j’ai avalée, je dois bien avouer que le souci didactique qui anime Goldratt ne se retrouve pas dans beaucoup dans l’ensemble de la littérature qui porte sur la systémique. Pour autant il serait étonné de dire qu’ils sont tous imbitables. La preuve par l’exemple, La Macroscope, Thinking in Systems, La 5ème discipline, La systémique avec les mots de tous les jours, Seeing the forrest for the trees, Systems Thinking – Managing chaos and complexity.

Le nombre de livres difficiles d’accès est surement un des éléments qui amène à penser que l’approche systémique est difficile à aborder.

Deuxième point : La plus value de l’approche systémique…

Pour exister, l’approche systémique s’est très vite présentée comme l’alternative à l’approche analytique de Descartes. Ainsi pour s’imposer l’approche systémique a dû démontrer en quoi l’approche analytique trouvait ses limites dans certaines situations. Comme je le disais plus haut, un système simple et un système compliqué (qui est un système simple reproduit plusieurs fois) s’analysent simplement avec l’approche cartésienne, même si au cours de cette analyse on laisse de coté quelques propriétés fondamentales comme les propriétés d’émergence. Par exemple, je me souviens d’un cours de finance où il nous était proposé d’analyser l’évolution d’une ligne après modification d’une autre ligne… Vous savez… C’est ce qu’on appelle le « toutes choses égales par ailleurs ». Faire ce genre d’analyse est possible, c’est l’approche cartésienne. Le problème c’est que dans la réalité, le « toutes choses égales par ailleurs » n’existe pas. Et que lorsqu’on touche ne serait-ce qu’une seule variable (ex : baisser les prix de 5%), le jeu des interactions se joue sur toutes les autres valeurs.

Voilà pourquoi, l’approche systémique est mise en avant pour mieux appréhender les systèmes complexes, car ceux-ci ne peuvent pas être traités par l’approche analytique cartésienne (pléonasme nécessaire à la vulgarisation des concepts). ;-P Mais pour autant, l’approche systémique a toute sa place pour l’analyse de tous les systèmes, qu’ils soient simples, compliqués ou complexes.

Troisième point : les terminologies « inutilement alambiquées » (dixit mon ami Joel-Henry que je salue) ;-)

Je ne peux pas réfuter le fait que l’approche systémique amène avec elle son lot de terminologies spécifiques qu’il est important de comprendre pour mieux appréhender de quoi il retourne. Pour ne citer que quelques exemples, les termes de propriété d’émergence, d’homéostatique, d’homéostasie cinétique, de boucle de rétroaction négative/positive, de récursivité, d’interactions, d’hologrammes, d’holons, de système artificiel, n’apportent pas le coté sexy que devrait revêtir l’approche systémique pour paraitre un peu plus attrayante ! ;-P

Mais je préfère le dire tout de suite, si ces terminologies doivent être explicitées, en aucun cas elles ne doivent être bannies, pour la simple et bonne raison qu’elles font états de concepts qui n’ont pas d’autres terminologies pour les présenter ! En tant que consultant, lorsque je vais chez un nouveau client, il y a toujours une période d’adaptation où je dois intégrer les terminologies spécifiques employées. Si ces terminologies (que je ne connais pas) sont employées, c’est bien qu’elles désignent des choses qui doivent l’être. On n’invente pas des mots, pour le plaisir de les inventer. Pour abonder encore dans ce sens, si nous faisions marche arrière de quelques millions d’années, si les hommes n’avaient pas cherché à faire évoluer leur langage face à la multiplicité émergente des informations qu’ils avaient à échanger, alors ILS EN SERAIENT RESTES AUX GROGNEMENTS !!!

Pour en revenir à Goldratt, quand dans un souci d’accessibilité, il parle de « boucle néfaste » (dans Réussir n’est pas une question de chance) pour évoquer une boucle de rétroaction positive (ou boucle amplificatrice), le fait même que le contraire de « néfaste » puisse être »positif » (alors que ce même terme de « positif » désigne précisément la nature de la rétroaction), me pose un vrai cas de conscience.

L’approche systémique victime d’un procès d’intention…

Sur la base des 3 principales causes que je viens d’évoquer, l’approche systémique est accusée de faire dans le compliqué et l’inaccessible. Le comble c’est précisément le contraire de son objectif premier.

Quand nous avons fait le tour de l’approche systémique, on se rend bien compte que l’approche systémique nous offre des clés de compréhension indispensables pour gérer l’inhérente complexité du monde qui nous entoure. L’objet de l’approche systémique est bien de rendre intelligible ce qui se joue devant nous et que nous n’arrivons plus à analyser avec l’approche cartésienne qui nous conduit à nous perdre dans les détails.

Pour conclure sur la question de l’inhérente simplicité…

Vous l’aurez compris (du moins, je l’espère) ;-P, les systémiciens ne sont pas des masos qui cherchent à rendre les choses plus incompréhensibles pour ce faire plaisir (encore que, des fois on se demande). Pour autant, je suis d’accord qu’il reste des efforts pédagogiques à faire.

D’un autre côté, je pense qu’il faut être vigilant et ne pas faire de fausses promesses en reprenant des termes trop simples pour expliquer des phénomènes complexes au risque de dénaturer la terminologie et la nature même des problèmes posés.

Voilà pourquoi quand Goldratt nous parle d’inhérente simplicité, j’aurais préféré qu’il évoque les phénomènes d’évolution arborescente des systèmes. Concept qui révèle effectivement l’inhérente simplicité des structures d’évolution des systèmes.

A bientôt pour un prochain épisode… Et surtout je vous invite à vous exprimer sur la question via les commentaires…! ;-)

Si vous souhaitez vous faire votre propre idée…

L’énigmatique Goldratt – Episode 1 – La TOC

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

(Ce post s’inscrit dans une suite d’articles où je tente de démontrer que les travaux de Goldratt reposent sur le paradigme de la systémique. Vous pouvez retrouver l’ensemble des articles à partir de ces liens : Episode 1 – La TOC, Episode 2 – L’inhérente Simplicité, Episode 3 – CRT & Thinking Process, Episode 4 – Evaporing Cloud, Episode 5 – Conclusion de l’apport de Goldratt ).

Voilà bien longtemps que je n’étais venu m’attarder sur ce blog pour vous parler un peu de littérature de management et de systémique… ;-)

Ce retour se fait sous l’impulsion d’une très vive et très intéressante discussion tenue avec Joel-Henri GROSSARD, le responsable du très riche hub viadeo sur la TOC. J’ai adoré cette discussion passionnante ! Joel-Henri est d’une jovialité déconcertante. Par ailleurs, sa maitrise de la TOC, des outils et des théories de Goldratt permet d’ouvrir les sujets de discussion à l’infini. Toutefois, un fil rouge conduit toutes ces discussions, à savoir : Est-ce être « intégrationniste » que de dire que, ce que propose Goldratt, c’est une approche systémique du monde de l’entreprise ?

Mon ami Joel-Henri pense que mon prisme de perception est tellement biaisé que je vois de la systémique là où il n’y en a pas… Que globalement, Golratt est un génie (voire un demi-dieu, voire un Dieu !) ;-P et qu’il est à l’origine de toutes les théories qu’il avance.

Je vous propose donc, via cette série de chroniques de démontrer, point par point, que Goldratt est un systémicien qui s’en cache. Je tenterai d’être le plus honnête intellectuellement dans cet exercice, et je vous invite, bien entendu, à relever les inepties ou les écarts de subjectivité trop importants… ;-P

La contrainte : une boucle de rétroaction négative

« Le But », (qui par ailleurs m’a donné l’idée d’écrire mon livre) est le premier et le plus célèbre livre de Goldratt. Depuis sa première édition, a été vendu à plus de 3 millions d’exemplaires dans 27 langues différentes… Ce livre présente la théorie des contraintes que j’ai déjà eu l’occasion de présenter dans un article consacré à « The Cash Machine » qui présente l’utilisation de la TOC dans les services.

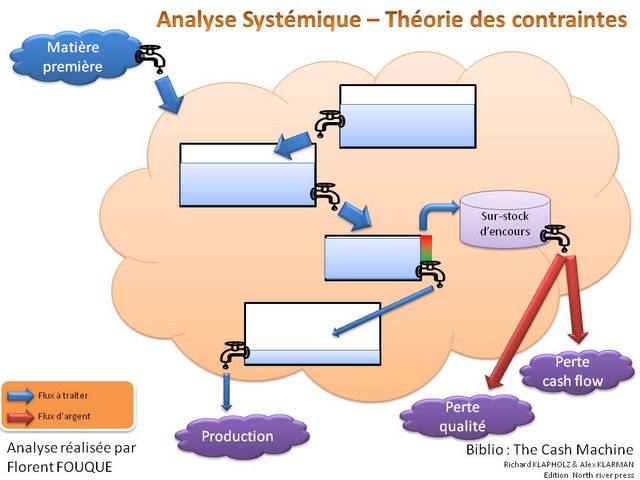

Voici la modélisation systémique que j’avais réalisée à l’époque :

Imaginons que l’entreprise soit une suite de récipient où la matière première et les produits semi-finis circulent pour constituer en bout de chaine un produit fini. L’illustration ci-dessus nous montre que la production ne sera jamais supérieure au débit de la ressource la plus faible, ressource que nous appelons la contrainte. Pour augmenter le débit, il faut donc faire le nécessaire pour que cette contrainte soit utilisée de manière optimale. Goldratt propose ainsi une méthode itérative pour travailler sur cette contrainte pour élever le débit total de l’unité de production.

Mon hypothèse c’est que cette contrainte est une boucle de rétroaction. Tous les systèmes régulés le sont par une boucle de rétro-action négative. Il y a deux types de boucle de rétro-action : la positive (amplificatrice), la négative (régulatrice), illustrée de cette façon par Joël de Rosnay dans le Macroscope (référence que je ne vous présente plus !) ;-P

En systémique donc, quand il y a régulation, il y a nécessairement boucle de rétroaction négative. Maintenant, en quoi la contrainte évoquée par Goldratt est une boucle de rétroaction ?

Joel-Henri me disait que je faisais fausse route, car il n’y a pas de rétro-action. La contrainte est un récipient qui se remplit. Et quand il n’y a plus de place dans le récipient, cela déborde (sous forme de surstock en amont de la ressource contrainte).

Premier élément de réponse : Oui, cela déborde, mais pour aller dans un autre récipient, celui des surstocks ! Les surstock ne sortent pas de l’entreprise, donc certes, cela déborde, mais la marchandise n’est pas perdue. D’ailleurs, j’avais bien fait apparaitre sur ma modélisation systémique un réservoir spécifique qui accueille les surstocks.

Deuxième élément de réponse : La boucle de rétroaction se fait par la réduction de la production en amont de la chaine de production. Certes dans un premier temps, les ressources en amonts poursuivent leur production, mais quand il y a trop de surstock cela cesse. De la même façon qu’en fin de mois, les encours sont épurés. Il y a donc bien régulation du fait de la contrainte.

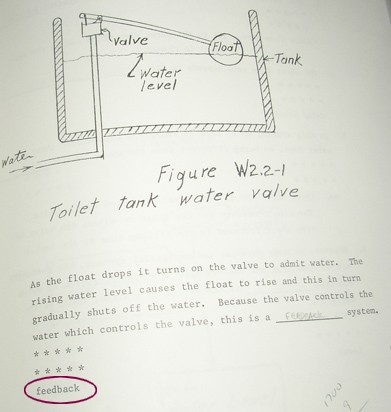

Troisième élément de réponse : Qu’on le veuille où non, la contrainte régule le système global, car le flux global est temporisé par le flux de la ressource contrainte. S’il n’y a pas d’information explicite qui remonte au système général pour dire « attention, la contrainte est saturée », cette information existe bien ! Pour illustrer ce propos, je souhaiterais intégrer mode de représentation d’une boucle de rétroaction négative réalisée par le même Joël de Rosnay toujours dans le Macroscope.

Vous l’avouerez, il est difficile de faire mieux comme analogie pour présenter une boucle de rétroaction négative. D’ailleurs, Jay Forrester, un des chercheurs les plus importants sur la dynamique du système industriel évoquait déjà cette analogie dans un exercice du livre « Principles of systems ».

Comme vous le voyez, il n’y a pas d’information (comme on l’entend au sens commun du terme) qui circule. Mais le fait que le niveau élève le flotteur qui lui même stoppe le débit est bien de nature informationnelle.

« Le But » est paru en 1984, « Le Macroscope » en 1977, « Principles of systems » en 1968… Désolé, mais Goldratt n’a pas inventé le principe de la contrainte, qui n’est autre qu’une boucle de rétroaction négative. Il n’est pas non plus à l’origine de l’intégration de ce principe dans le secteur industriel. En revanche Goldratt, a orienté de manière ingénieuse cette théorie pour la rendre efficace. Par ailleurs, il a développé toute la méthodologie en 5 étapes que j’évoquais dans mon post précédent sur la TOC. Ca n’est pas rien ! Mais ça n’est pas tout non plus !!!

J’en ai fini pour ma démonstration sur le fait que la TOC relève bien de la systémique. Je vous dis « A bientôt », pour un prochain article sur l’énigmatique Goldratt.

J’en profite pour rappeler que « Le But » fait parti de la sélection du PMBA !